ブルガリアと言えば日本ではヨーグルトの印象が強いですが、見て、歩いて、食べて、いろいろな魅力のある国です。日本ではあまり知られていないブルガリアの見どころと、個人で旅するコツをご紹介します。

☆ブルガリアはどこにある?

ブルガリアはヨーロッパの東南の端、バルカン半島にあります。トルコとギリシャの北に位置し、東は黒海に面しています。

☆バラの国、ブルガリア

ブルガリア中央部を走るバルカン山脈の南の谷は、バラの産地として有名で、バラの谷と呼ばれています。

バラ摘みの時期5,6月には、バラの谷ではバラの収穫を祝うバラ祭りが行われます。

その中でも大規模なのは、バラの谷の中心の街、カザンラク(Kazanlak)。郊外ではバラ摘みイベント、街の中心では。バラをたくさん積んだ車や、民族衣装を着た人々のパレードが行われます。

詳しくはこちらへ⇒ブルガリアのバラ祭り

☆ブルガリアの古代遺跡

今のブルガリア人の90%はロシアなどと同じスラブ系ですが、古代以来、様々な民族が往来し、支配体制も変遷してきました。

紀元前に今のブルガリアの地に住んでいたトラキア人が残したフレスコ画がカザンラクに残ります。世界遺産に登録されています。

古都プロヴディフに残る古代ローマの劇場跡。

首都ソフィアでは、古代の遺跡が地下鉄工事の際に偶然見つかりました。駅の改札口と遺跡が隣り合ってます。

☆東方正教の宗教遺産

中世にはビザンチン帝国の支配下だった時代が長く、今もブルガリア人の宗教の9割は東方正教(ブルガリア正教)です。

ブルガリア1大きいソフィアの「アレクサンダー・ネフスキー寺院」は比較的新しい19世紀の建造です。

内部は荘厳な雰囲気で充ちています。

ソフィアの南約65kmの山奥にひっそりたたずむ「リラの僧院」はブルガリアNo1の観光スポット です。

日本で言えば高野山みたいなところです。

修道院の外壁をうめつくすフレスコ画に目を奪われます。

ソフィアから日帰りで訪れる観光客がほとんどですが、朝夕の静けさの中で、ブルガリアの精神文化をじっくり味わうには、この中の僧院か近くに泊るのもいいでしょう。

リラの僧院については⇒こちらへ

東方正教は同じキリスト教でもカトリックやプロテスタントとはいろいろな点で異なります。ミサをのぞいてみるだけでも、同じ宗教とは思えないくらいです。

教会の内部装飾では、東方教会の特徴はイコンです。イコンはキリスト、聖母、聖者たちを描いた絵画です。

教会内部の正面の祭壇前に置かれ、信者が集う場所と聖職者だけが立ち入れる場所を分け隔てています。ほとんどの教会の内部は撮影禁止なので、プロヴディフの聖コンスタンティン・エレナ教会に併設のギャラリーにあるものをご紹介します。

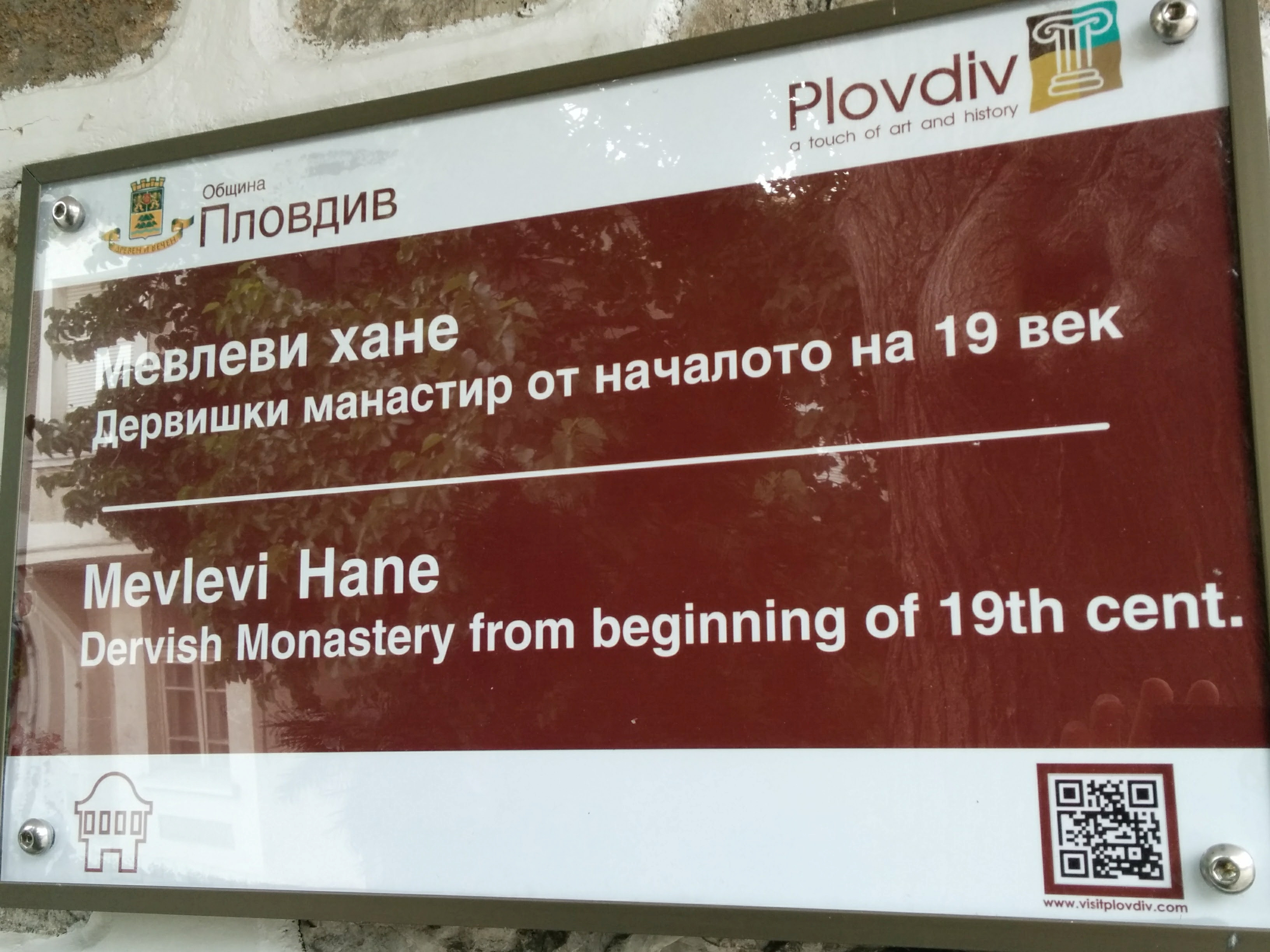

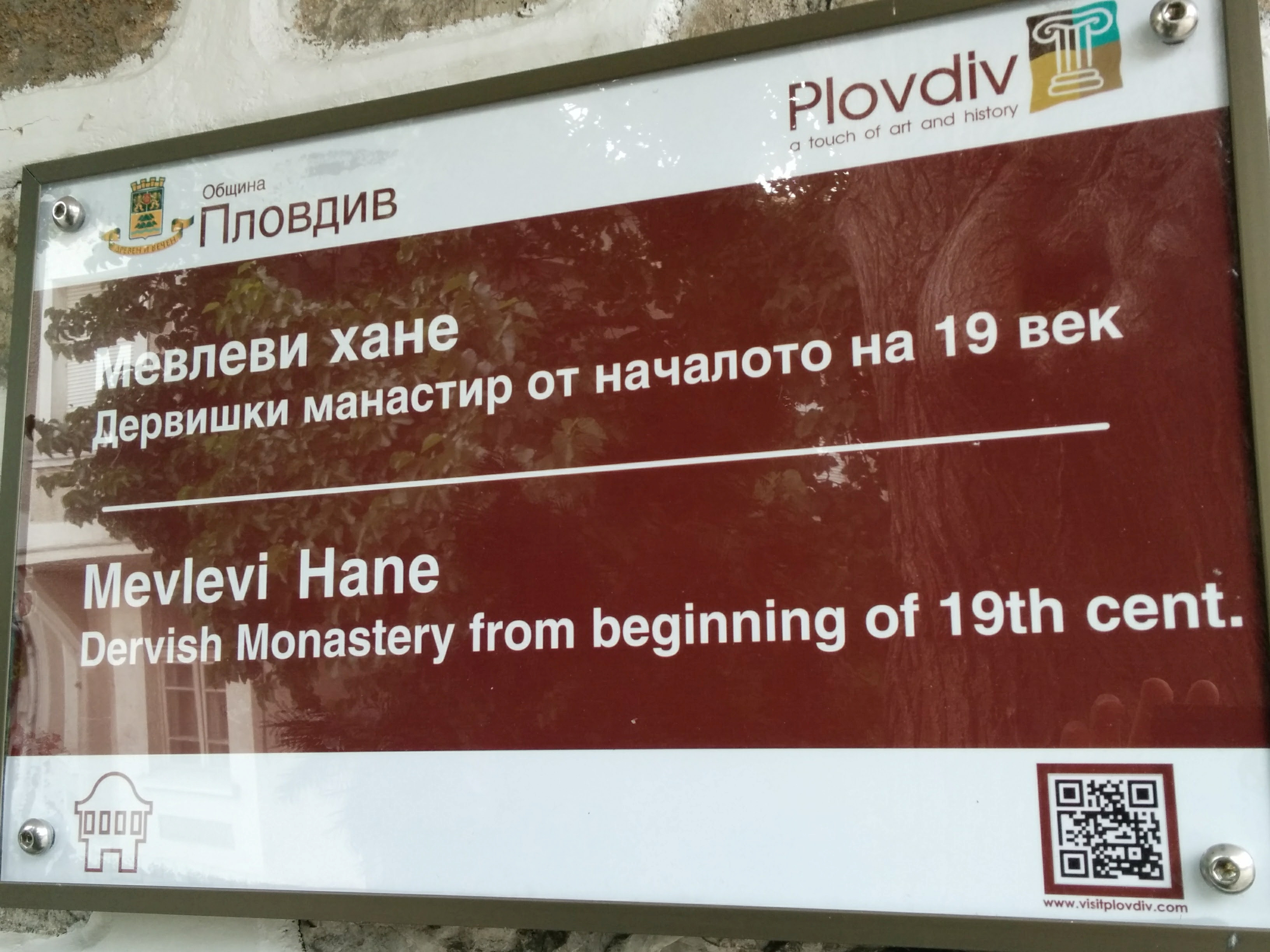

☆イスラムの宗教遺産

ブルガリアはオスマントルコの支配下にあった時代も長かったので、イスラム文化も色濃く残ります。

ソフィアのモスク、バーニャ・バシ・ジャーミア。

☆古い街並みを歩く

ブルガリア第2の街、プロヴディフ(Plovdiv)の旧市街には、19世紀の民族復興期に建てられた邸宅がたくさん残ります。

その多くはハウスミュージアムとして公開されています。

アートギャラリーになっていたり、建築当時の生活ぶりを再現していたりします。

プロヴディフについては⇒こちらへ

蛇行する川の断崖の上に築かれた要塞都市、ヴェリコ・タルノヴォは12~14世紀の第2次ブルガリア帝国の首都だった街。

崖の斜面にへばりつくように建てられた旧市街の散策を楽しめます。

ヴェリコ・タルノヴォについては⇒こちらへ

古い街並みのあちこちが、夜になるとライトアップされて、昼間とは違った風情を見せるのも街歩きの楽しみです。

これはヴェリコ・タルノヴォの大聖堂。

☆おいしいブルガリア

「タラトール」:冷製のヨーグルトスープ。きゅうりなどの野菜が入っています。

「ショプスカ・サラダ」:チーズがかかったサラダ。どこのレストランでもメニューにあります。

「カヴァルマ」:豚肉や野菜などを土鍋で煮込んだもの。

「バルレンカ」:味の付いたパン。主菜の付け合せで、日本のごはんのような食べられ方をする。インドのナンに似ています。

「ケバブチェ」:ブルガリア料理と言うよりバルカン料理。トルコのケバブと同系統で、中世オスマン帝国支配下にあった地域の庶民的な肉料理。

丸いのは「キュフテ」:ブルガリア風のハンバーグで、味はケバブチェとほぼ同じです。

ローズジャムとバラのリキュール。

☆安いブルガリア

国内の移動、食事、宿泊など、物価が安いのがブルガリア旅行の魅力のひとつです。いくつか例を挙げます。

(レートは2017年6月)

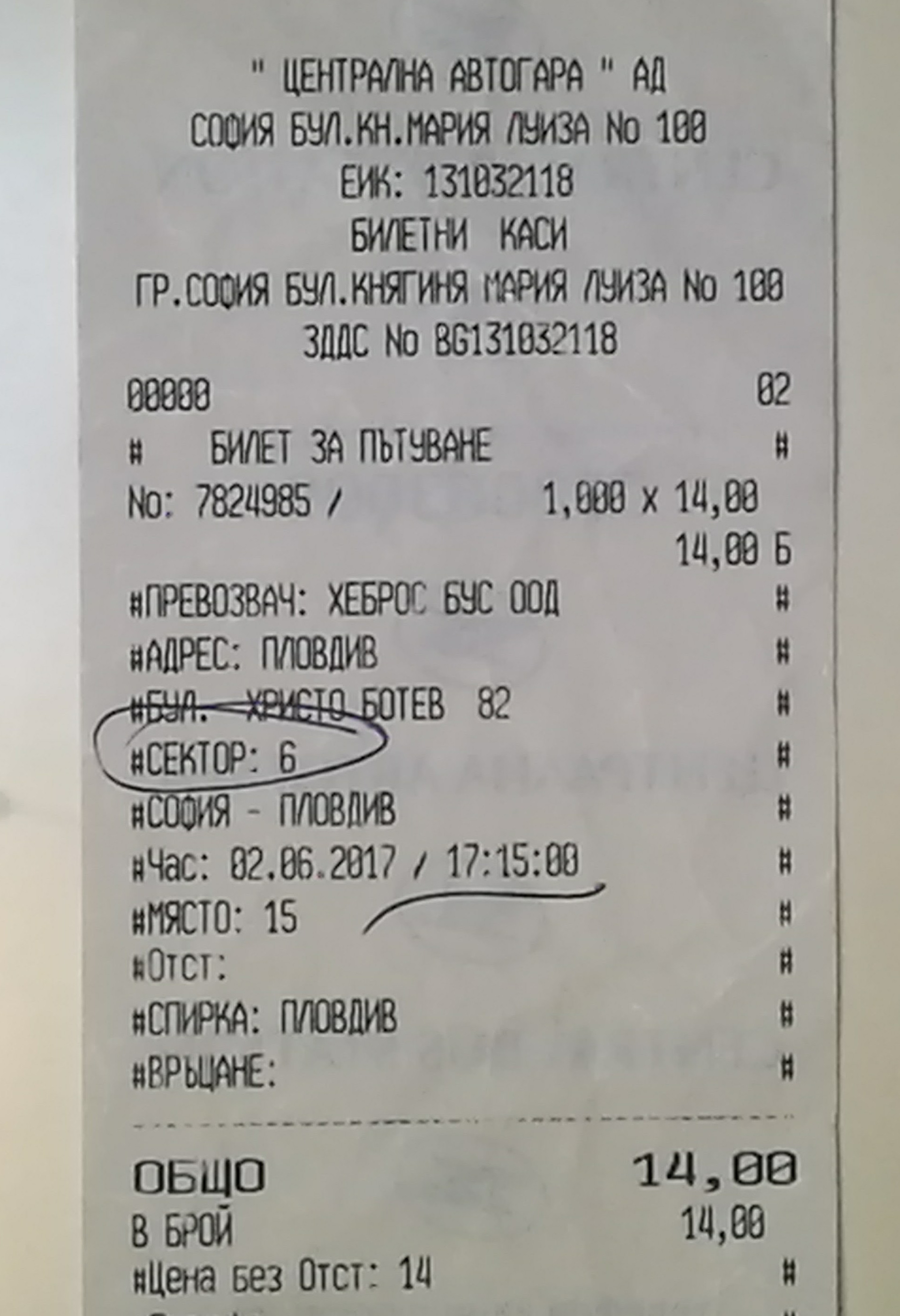

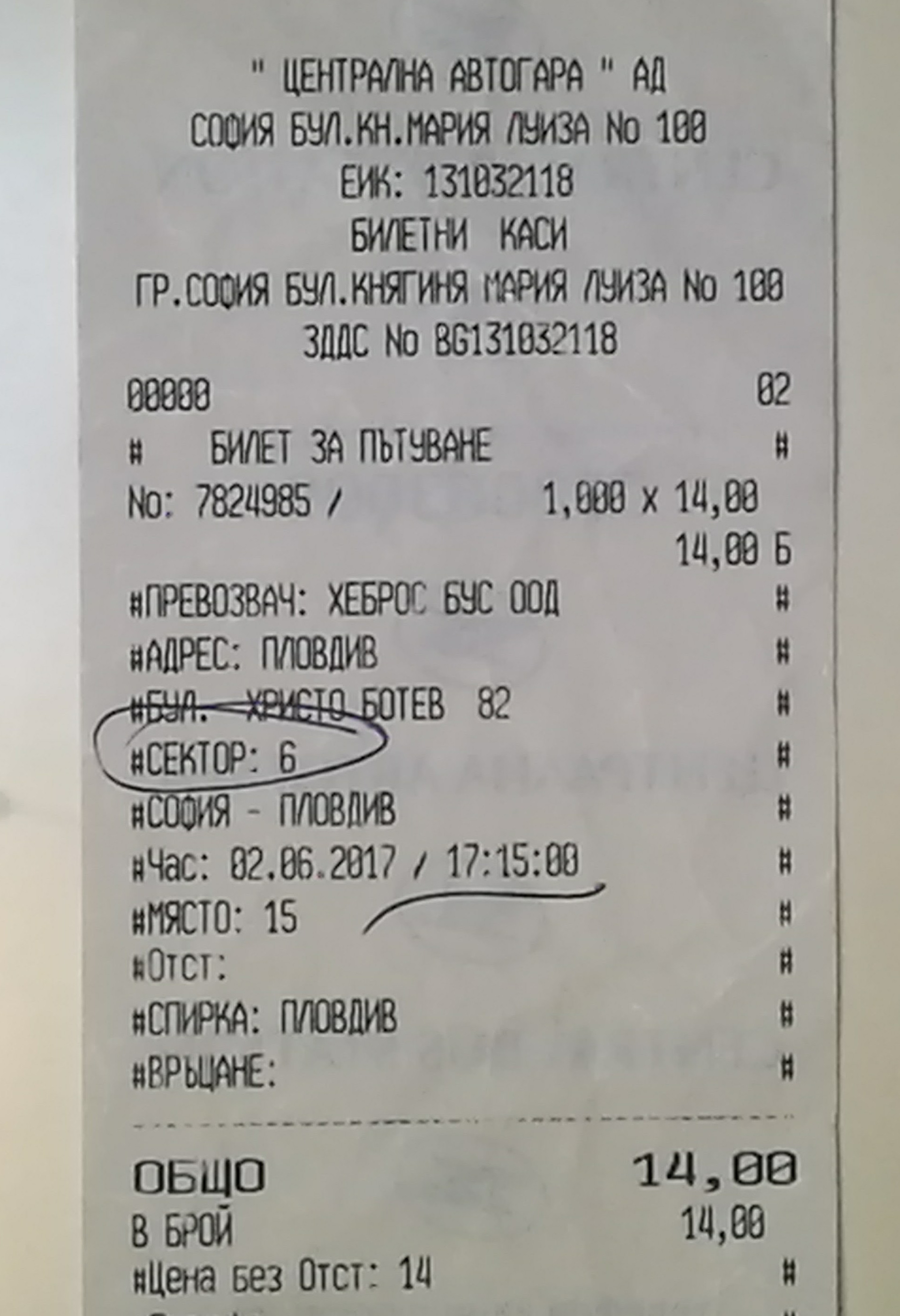

ソフィアからプロウディフまでバス(144km、所要2時間)が14Lv(≒940円) *ほぼ同じ距離の名古屋-京都のJRバスは2500円

ソフィアの街の中心に位置する3つ星ホテルのシングルルームが65Lv(≒4,200円)

カザンラクのバラ祭りで売られていたローズ石鹸が2Lv(≒130円)

街のスタンドなどで売られているペットボトルの水500mlが30~60円

☆言葉はどうする

首都ソフィアや観光地では英語がよく通じます。レストラン、ショップ、ホテルはまず問題なし。街で道を尋ねても、2人に1人は英語で会話できる人に当たります。心配の種のキリル文字ですが、ほとんどの場合、アルファベット表記も併記されています。

ソフィアの地下鉄の案内標識。

プロウディフの修道院の案内。

美術館、博物館の展示品の説明書きも英語併記が多いので助かります。

唯一苦労するのはバスです。バスに表示されている行先も、チケットの印字もキリル文字だけなので、ちょっと苦労します。

これは2017年6月2日17:15ソフィア発プロウディフ行きの6番線から出発するバスのチケットです。買う時に窓口係員が丸で囲って説明してくれたので迷わず乗車できましたが、説明がわかりにくい時は、行先だけでもガイド本のキリル文字と照らし合わせる必要があります。

☆お金はどうする

ブルガリアの通貨は「レフ」です。ユーロとの交換比率は政策が変わらない限り固定されています。ホテルなど値段をきくと、ユーロ建てで答えてくれるところも多いです。支払もユーロでできることもあります。

クレジットカードも広く普及しており、国際カードで現金を引き出せるATMも数多くあります。旅行での支払いは西ヨーロッパ諸国と同様と言えます。

☆ブルガリアへのアクセス

ブルガリアと言うとヨーロッパの僻地のような印象はありますが、日本からの直行便が飛んでいる西ヨーロッパ主要都市(パリ、フランクフルト、ロンドンなど)からソフィアへのフライトは1日複数便あり、所要2~3時間ですので、乗継がうまくいけば、片道最短14時間半くらいで行けます。中東(ドーハ、イスタンブール)経由で行くこともできます。

西ヨーロッパからバスや鉄道を乗り継いでも行けますが、長時間かかります。

☆ブルガリアの国内移動

ソフィア⇔ヴァルナ(黒海沿岸のビーチリゾート)にフライトがある以外は鉄道かバスです。同じ区間では鉄道よりバスのほうが所要時間は短く、本数は多い。

バスの乗り心地は路線により便によって異なりますが、最近の日本の高速バスのような快適さは期待できません。マイクロバスみたいなのもあります。

プロヴディフからカザンラクへの所要2時間半のバス。かなり狭苦しかったです。

日本と違って、長距離移動のための鉄道駅、バスターミナルは街の中心からはずれたところにあります。バスターミナルは行き先によって複数あることもありますので要注意です。

☆ブルガリアのどこを観光するか

筆者の主観で優先順位をつけてみました。

①リラの僧院

②ヴェリコ・タルノヴォ

③プロヴディフ

④ソフィア

バラ祭りの時期であれば、カザンラクとその周辺のバラの谷の村々もお薦めです。

筆者が訪れたのは以上ですが、他には、黒海沿岸のビーチリゾート、ピリン山脈のアルペンリゾート、中央部の古い街(コプリフシティツァなど)があります。

ブルガリアの情報は、西ヨーロッパのメジャー観光国に比べるとかなり少ないです。まだ日本のメディアでは紹介されていない穴場があるかもしれません。マニアックではありますが、ネットや歴史書を調べて、”私だけが知っている”街や村を訪ねてみるのもいいでしょう。

では、皆さん、良い旅を!